Com a subida do valor do metro quadrado nas principais cidades portuguesas, arrendar ou comprar uma casa é uma tarefa cada vez mais difícil para a classe média nacional. Uma combinação de factores internos e externos provocou uma crise no acesso à habitação que urge resolver, defende o geógrafo e investigador do CICS.NOVA Gonçalo Antunes. Para dar resposta à situação actual, “a imaginação é o limite”, mas é preciso cuidado com os experimentalismos, alerta o especialista, que lançou, em 2018, o livro Políticas de Habitação – 200 anos.

A habitação é, hoje, um tema sensível no contexto nacional. Porquê?

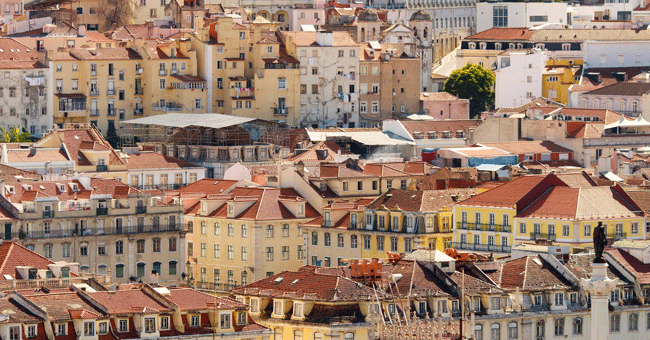

A habitação voltou a ser um tema mediático devido ao crescimento generalizado do valor do metro quadrado, sobretudo desde 2016-2017, o que tem dificultado o acesso à habitação. O problema é que essa valorização não esteve arrolada ao crescimento do rendimento e o mercado imobiliário entrou em desequilibro. Digamos que, actualmente, é difícil para uma família com o rendimento médio aceder a habitação um pouco por todo o país e que é cada vez mais consensual que a dificuldade no acesso à habitação é um dos maiores problemas contemporâneos. Mas também não se pense que é apenas um problema nacional, está a acontecer um pouco por toda a Europa, com diferentes intensidades.

Que circunstâncias nos trouxeram a este momento?

É uma questão muito complexa, pois há muitas razões que explicam o cenário actual do mercado imobiliário. Há razões que são endógenas, que dizem respeito ao contexto português, e há razões exógenas, que dizem respeito ao contexto internacional. As razões internas são várias e estão relacionadas com decisões políticas. Por exemplo, em 2009, foi criado um regime fiscal especial para residentes não habituais, para cidadãos europeus, que trouxe maior pressão ao mercado imobiliário português, pois, como é óbvio, para aceder a esse regime especial é necessário adquirir uma habitação em território nacional. Outro exemplo é o programa Vistos Gold, de 2012, criado no contexto de aperto financeiro, que possibilitou que cidadãos oriundos de países fora da União Europeia (UE) tenham acesso a passaporte português – e europeu – em troca de investimento no mercado imobiliário, que pode ser de 500 mil euros ou 350 mil se incluir uma intervenção de reabilitação. Digamos que é esse o valor do nosso passaporte.

Como isso afecta o acesso à habitação dos portugueses?

Neste tipo de situações, estamos a falar de investimento imobiliário de indivíduos estrangeiros com um poder de compra bastante superior à média nacional, ou seja, têm inerente uma vantagem competitiva quando estão a procurar habitação. Depois o mercado funciona dentro da normalidade, há mais procura, a oferta mantém-se ou diminui, o valor do produto aumenta, e, no caso do imobiliário, aumenta num efeito de bola de neve, dos territórios mais valorizados até aos menos valorizados.

Que outros factores internos contribuíram para a situação actual?

Não se pode negar os efeitos da liberalização progressiva do mercado de arrendamento. Esta tendência vem, pelo menos, desde 1990, quando foi publicado o Regime de Arrendamento Urbano, manteve-se em 2006, com o Novo Regime de Arrendamento Urbano, e intensificou-se em 2012, sob o pretexto das exigências do memorando da Troika. Desde 2012, o mercado de arrendamento entrou numa espécie de “lei do mais forte”, na qual os novos contratantes estão bastante desprotegidos e aqueles que tinham contratos antigos entraram num regime de transição, que, no final, leva quase sempre à não renovação do contrato que tinham há décadas. Tudo isto animou o mercado de arrendamento e a reabilitação de edifícios, mas criou diversas perversidades, sobretudo sociais, mas não só.

E as questões externas?

Nesse aspecto, Portugal cada vez tem chamado mais à atenção nos mercados internacionais. Por um lado, há os particulares que estão interessados em comprar casa no nosso país, porque está na moda, porque querem aqui residir, vir de férias sazonalmente ou investir no imobiliário. Por outro, temos os fundos de investimento imobiliário internacionais, que estão a investir sobretudo nas cidades de Lisboa e Porto, realidade que é muito recente e estranha para o nosso mercado. Estes fundos, que usufruem de benefícios fiscais, compram edifícios para os converter em alojamento local, em hotéis ou habitação para o segmento de luxo, ou próximo disso. Acontece, também, comprarem edifícios para não fazerem nada com eles, permanecem desocupados e funcionam como meros activos financeiros. É uma nova realidade com a qual temos de lidar, pois não estávamos habituados a esses investimentos internacionais e especulativos, ao contrário de outras cidades europeias que lidam com a forma de actuar desses fundos há décadas. Temos ainda de considerar o crescimento do turismo urbano e as tendências relacionadas com a utilização de plataformas digitais e de novas formas de conhecer e usufruir as cidades. Todos conhecem a história do Alojamento Local (AL). Há pouco tempo, em 2010, praticamente não existiam espaços AL, ou eram meramente residuais, ainda associados à dita economia de partilha. Agora, só na cidade de Lisboa, existem cerca de 20 mil espaços de AL. Ora, esses espaços de AL são instalados, necessariamente, em fracções habitacionais, o que diminui a oferta de habitações no mercado, precisamente numa fase em que este está pressionado.

“Se, no contexto actual de crescimento das rendas, tivéssemos a maioria da população arrendatária, seria catastrófico e não se falaria de outra coisa”.

Este tema é mais sensível para o arrendamento do que para a propriedade?

Aquilo que os dados do INE indicam é que os valores estão a subir para o arrendamento e para a aquisição de casa. Para o mercado de arrendamento, o tema poderá ser mais sensível na medida em que arrendar uma casa é frequentemente mais dispendioso do que comprar. Essa é uma tendência que nos acompanha há várias décadas – “vale mais comprar casa do que arrendar”, o que, como é óbvio, não faz qualquer sentido e torna o arrendamento disfuncional.

Costuma dizer-se que Portugal é um país de proprietários.

E é verdade. Embora seja uma realidade amiúde criticada, sobretudo por não ter paralelo noutras latitudes europeias, a propriedade até tem amenizado o problema de acesso à habitação que se vive actualmente. Grande parte das famílias portuguesas iniciou o esforço para adquirir a sua habitação há muito tempo, por exemplo, nos anos 1990, em que fomos o país que mais construiu parque habitacional em toda a UE. Quem procura agora habitação num mercado superinflacionado é que sofre com os valores praticados; aqueles que já são proprietários têm a situação estabilizada. Se, no contexto actual de crescimento das rendas, tivéssemos a maioria da população arrendatária, seria catastrófico e não se falaria de outra coisa. Penso até que uma das razões que leva a que o tema não seja ainda mais mediatizado é precisamente o facto de grande parte da população já ter resolvido ou estabilizado a sua situação habitacional. Não quero dizer com isto, obviamente, que a propriedade é um modelo de segurança infalível. Caso os juros no crédito à habitação aumentassem, teríamos também um enorme problema, pois parte substancial dos ditos proprietários ainda está a pagar o crédito ao banco. Tal já aconteceu e voltará certamente a acontecer.

Quando é que a habitação foi anteriormente um tema sensível?

Desde o momento em que o Homem se tornou sedentário, presumo eu, embora, anteriormente, fosse um problema mais na vertente de abrigo. A Revolução Industrial é associada ao momento em que a habitação se tornou realmente um problema. Tal devia-se ao movimento contínuo e forte de êxodo rural, durante o qual os camponeses se transformavam em operários. As cidades não tinham oferta para a procura e o problema habitacional era muito grande, cenário a que as grandes cidades portuguesas também não fugiram no século XIX. Essa situação manteve-se também ao longo de todo o século XX. Na década de 1950, era comum as famílias lisboetas da classe média viverem em partes-de-casa, uma espécie de co-living, como agora se fala, mas sem a parte cool. Em meados do século XX, existiam por toda a Europa grandes bairros de lata, mas que desapareceram nos chamados trente glorieuses. Em Portugal, esse processo atrasou-se muito, por falta de investimento público, e essa questão, que colocava em causa um Direito Humano elementar, apenas foi resolvida já na década de 1990, quando apareceu o Programa Especial de Realojamento. Portanto, o problema da habitação é um tema sensível desde sempre, com diferentes intensidades, mas quase sempre afectando preferencialmente a população com menor rendimento. É um problema multifacetado e multidimensional, que se vai transformando conforme as épocas e atinge segmentos populacionais diferentes. É também diferente na geografia – nos países em desenvolvimento, o problema ainda está no que é mais elementar, já nos países desenvolvidos não se debate apenas o direito à habitação, mas articula-se com o direito à cidade e, nalguns casos, com o direito ao lugar.

O facto de estar agora a afectar a classe média traz mais mediatismo?

Por norma, os políticos querem agradar a quem vota, por isso, sim, há um maior mediatismo por o problema estar na classe média. Por exemplo, ainda no início de 2018, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) apresentou um relatório em que foram identificadas cerca de 25 mil famílias a necessitar de nova habitação urgente, mas, do ponto de vista, mediático ninguém liga muito a esse problema. Talvez tenha sido notícia no dia seguinte e desapareceu. Hoje, a mediatização do problema da habitação está na classe média e não tanto naqueles que vivem em casas à beira do colapso ou com frio no Inverno.

Têm sido tomadas medidas para fazer frente a este problema. Temos a Nova Geração de Políticas de Habitação (NGPH) e a Lei de Bases da Habitação. O que trouxeram na prática?

A NGPH foi uma novidade positiva. Pouco antes, quando foi criada a secretaria de Estado da Habitação, as políticas de habitação estavam reduzidas a uma dotação orçamental residual. A NGPH ajudou não só a que o tema voltasse a ser discutido, mas também dar uma nova visão estratégica ao sector e para reformar programas antigos que já não tinham aplicabilidade. Para as situações mais urgentes, o que existia foi revogado e substituído pelo Primeiro Direito e Porta de Entrada. Os programas de reabilitação também foram renovados e entraram fundos europeus. Para responder ao tal problema da classe média, foi criado o Programa de Arrendamento Acessível. A Lei de Bases é também importante por estruturar a forma como o Estado deve actuar. Portanto, no plano teórico, fez-se muita coisa, falta esperar e perceber os efeitos práticos dos programas que foram criados.

Estamos a falar de programas à escala nacional. O que pode fazer-se a nível municipal?

Acima de tudo, é possível fazer mais. Os municípios deveriam ser os primeiros a responder às necessidades habitacionais, mas refugiam-se demasiado no Governo, porque não há medidas, respostas, etc. A questão é que os próprios municípios podem criar essas medidas e respostas, basta para isso criarem orçamentos equilibrados em que estejam previstas verbas para políticas públicas de habitação. É mais uma questão de prioridades políticas; tem-se preferido investir noutros sectores, embora, nos últimos anos, o poder local tenha demonstrado maior interesse em criar programas habitacionais locais que complementam os nacionais.

“É preciso pensar a longo prazo e que investimentos tão importantes como os realizados nas políticas de habitação sirvam para reforçar a coesão territorial do país, e não para aumentar a atractividade daquilo que, já por si, é atractivo. Será que o país precisa de tornar a AML e AMP ainda mais atractivas, ou de olhar para o país como um todo?”.

As medidas possíveis não se esgotam nos incentivos ao arrendamento. Que opções existem?

Há aquilo a que se chama a promoção directa, em que se constrói, e a promoção indirecta, em que se opta por incentivos que mexem mais directamente com o mercado. A promoção directa está relacionada com o apoio à pedra e não tem muito que saber: a Administração Pública chega e constrói, ou apoia para construir, e aumenta-se, assim, a oferta habitacional para arrendar ou vender a preços mais reduzidos. Esse modelo foi muito aplicado por toda a Europa depois da Segunda Grande Guerra, mas caiu em desuso e foi, em grande medida, substituído pela promoção indirecta. A promoção indirecta assume outras formas, que, sumarizadas, podem ser de apoio às famílias, como a bonificação de juros no crédito à habitação, que foi muito usada em Portugal, ou a subsidiação para apoiar o arrendamento, ou ir mais longe e prever tectos de rendas, congelamentos de rendas, protecção contra despejos, ou exigir que, depois da construção ou reabilitação, determinado número de fracções sejam colocadas no mercado a preços reduzidos. Para além disso, há muitas outras formas de intervir, claro! Por exemplo, no AL, a legislação actual prevê a possibilidade de suspender novos registos, o que já foi usado, pelo menos, em Lisboa, Loures e Mafra. Para intervir no mercado de habitação, a imaginação é o limite, embora os experimentalismos nem sempre funcionem muito bem.

Como avalia o que tem sido feito?

A realidade mostra que era preciso mais investimento no sector.

Defende a interferência do Estado no mercado privado?

O mercado deve ser livre e funcionar normalmente, mas quando entra em desequilíbrio e numa fase disfuncional, como a que agora estamos a viver, o Estado tem de intervir e estabelecer limites, a bem do bem-comum, do bem-estar e da coesão da nossa sociedade. Mas se a pergunta for “deve o Estado intervir para congelar rendas ou criar tectos de renda?”, tenho muitas dúvidas se resolveria alguma coisa. Considero esse tipo de propostas propagandísticas, colocadas mais com fins ideológicos do que outra coisa. Sabemos por experiência própria que os congelamentos de rendas têm um enorme potencial para destruir a cidade, e, no dia em que fossem definidos tectos de renda, teríamos um crescimento da informalidade, que é sinónimo de desprotecção total. Sou mais apologista do apoio à dinamização do mercado de arrendamento, com apoios à pessoa, ou o aumento do parque habitacional público, para arrendar a preços reduzidos, e preferencialmente de apoios do Estado para privados e cooperativas construírem também para arrendar a preços reduzidos.

Na sua opinião, a solução passa pela construção de mais parque edificado habitacional público?

Em parte, sim. Mais parque habitacional público para ser arrendado a preços reduzidos. Veja-se que, à escala nacional, Portugal tem 2% de habitação pública e o resto é de particulares. Isto não ocorre noutros países, em que a habitação pública ou semi-pública pode andar por 20% ou 30%. Acresce a isto que a habitação pública construída em Portugal foi sempre para responder a situações de emergência, ou seja, serviu para realojar a população que vivia nos chamados bairros de barracas. Ao contrário do que sucede noutros países, não temos um parque habitacional público ou semi-público intermédio entre as soluções de urgência de realojamento e o parque privado que se encontra no mercado. É um pouco tarde, mas ainda vamos a tempo de criar esse parque habitacional intermédio, com rendas mais acessíveis. Mas não pode ser tudo público, o ideal seria envolver o privado e as cooperativas, como aconteceu em congéneres europeus. Infelizmente esses apoios, normalmente denominados como habitação de custos controlados, estão completamente estagnados.

O problema da habitação pode ser uma oportunidade para desenvolver outros territórios, por exemplo, no interior?

Isso é uma questão interessante. O actual problema de habitação pode e deve ser utilizado para corrigir assimetrias regionais. É conhecido que o país tem um problema de excessiva concentração populacional no litoral, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Ora, faria todo o sentido que o novo parque habitacional a preços acessíveis fosse maioritariamente construído em cidades de média dimensão, de forma a aumentar a atractividade desses locais. Claro que era necessário juntar emprego e dinamismo económico, mas [disponibilizar] casas com rendas muito acessíveis era um começo. É óbvio que municípios como Lisboa e Porto têm a legitimidade para criarem programas locais, com investimento local, para a criação de novo parque habitacional público, para arrendar a preços reduzidos. Mas, no caso do Governo, talvez não fizesse muito sentido investir em mais cimento nas duas áreas metropolitanas, deixando o resto do país permanentemente na paisagem. É preciso pensar a longo prazo e que investimentos tão importantes como os realizados nas políticas de habitação sirvam para reforçar a coesão territorial do país, e não para aumentar a atractividade daquilo que, já por si, é atractivo. Será que o país precisa de tornar a AML e AMP ainda mais atractivas, ou de olhar para o país como um todo?

Problemas como este resultam também de uma crescente atractividade das cidades. São duas coisas incompatíveis: uma cidade atractiva e habitação acessível?

Actualmente, as cidades competem para serem mais atractivas do que as restantes, e essa competitividade e atractividade são compatíveis [com a habitação acessível] até certo ponto. Do ponto de vista turístico, por exemplo, pode contribuir para dinamizar a economia local, ou regional, ou até nacional. Aquilo que é necessário é encontrar um equilíbrio que permita manter a qualidade de vida nas cidades.

Falamos de uma atractividade mais relacionada com o turismo?

O turismo urbano teve, nos anos mais recentes, um grande crescimento em Portugal. Isso foi óptimo para a economia local e regional das duas áreas metropolitanas. O que é necessário é encontrar o equilíbrio que permita à cidade ser atractiva do ponto de vista turístico sem que isso tenha influência negativa na qualidade de vida dos seus cidadãos, que é o mais importante. Mas, no meio desse crescimento, há sempre coisas que se perdem e que dificilmente se recuperam, como esta transformação muito forte que está a existir no centro histórico de Lisboa, em que o processo de gentrificação social e comercial é muito evidente.

São dores de crescimento?

São dores de uma maior projecção internacional das cidades portuguesas, sem dúvida. Há vários exemplos de cidades europeias em que o centro é dominado pelo turismo e investimento imobiliário. Essa realidade chegou agora a Lisboa. Não é que o centro de Lisboa fosse todo popular e castiço, porque isso também não é verdade. Veja-se o Chiado, por exemplo. O problema é que está a ocorrer uma espécie de chiedização da colina do Castelo, com alterações sociais muito profundas de expulsão dos antigos moradores para a periferia.

Isso significa uma perda ou uma transformação da identidade das cidades?

Os dois. A identidade que existia é perdida aos poucos e é substituída por outra. Lavoisier dizia que na Natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma; num sistema urbano, não será muito diferente. Agora, se a transformação é positiva ou negativa, isso já é outra questão. Se for para transformar parte da cidade num local monofuncional, vocacionado para o turismo, baseado na hotelaria, AL, restauração e lojas de souvenirs, de vivência efémera e de relações impessoais, não será muito fácil que seja uma transformação positiva para a globalidade da cidade.